Institution

Généralités sur la Prévention des Inondations

Le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) vise à élaborer une politique globale de gestion des risques d’inondations et de submersions. Il est en cours d’élaboration par les services de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.

Depuis le 27 janvier 2014, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a créé la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette compétence est devenue obligatoire depuis 1er janvier 2018 suite à l'évolution de la loi nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE).

Golfe du Mobihan - Vannes agglomération est donc en charge du « Grand cycle » de l’eau. Elle gère les eaux pluviales urbaines et participe à la gestion des eaux de ruissellement et des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Cela comprend l’aménagement de bassins hydrauliques, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, la défense contre les inondations et contre la mer, etc.

La loi donne la possibilité aux établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’instaurer une taxe destinée à financer cette compétence GEMAPI. Cette taxe permet un financement collectif pour des aménagements d’utilité collective tel que : l’aménagement d’une zone de rétention des eaux de crue, la protection des berges face à l’érosion, l’entretient des digues et barrages, la restauration des sites naturels, etc.

Spécificité du territoire

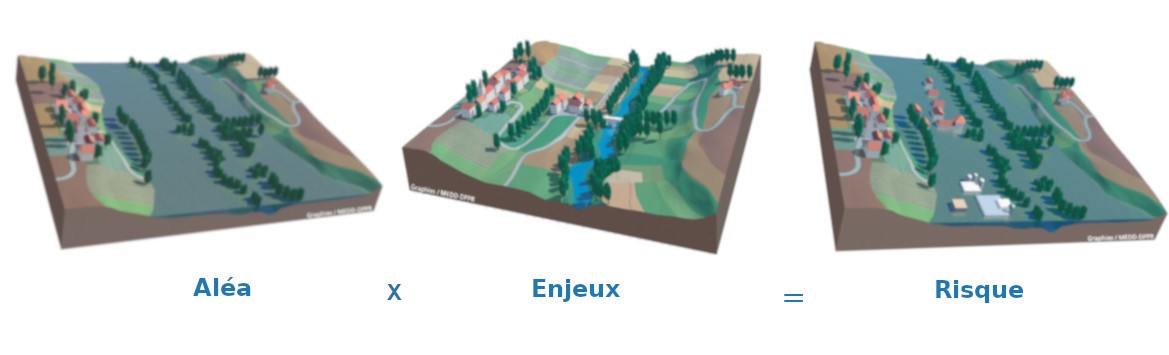

Le risque correspond à la conjonction d’un aléa et des enjeux sur un territoire.

L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données.

Sur le territoire, trois types d’aléas sont majoritairement présents : l’inondation par débordement de cours d’eau, la submersion marine et l’érosion côtière

Les enjeux sont les personnes, les biens et les activités susceptibles d’être affectés par les inondations et les submersions marines.

Un risque est considéré comme majeur lorsque aléas et enjeux sont forts. Le risque majeur est caractérisé par des conséquences très importantes même si sa probabilité est faible.

Qu’est-ce-qu’une inondation ?

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes concernées, l’étendue des zones inondables et les populations résidant dans ces zones.

On distingue 4 types d’inondations :

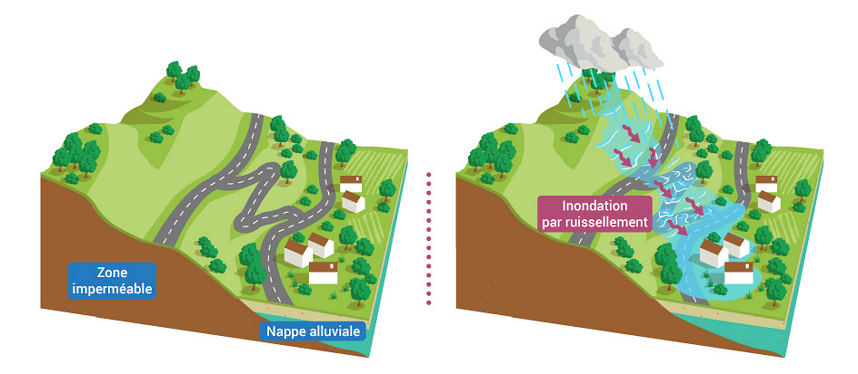

Les inondations par ruissellement : elles se produisent lorsque les eaux de pluie ne peuvent pas ou plus s’infiltrer dans le sol. Certaines caractéristiques des territoires peuvent accentuer le risque de survenue d'inondation par ruissellement en cas d’évènement climatique important. Avec l’essor de l’urbanisation, certaines villes se sont installées dans les trajectoires naturelles d’écoulement des eaux, elles sont donc plus soumises au risque d’inondation par ruissellement. D’une façon générale, le développement des surfaces imperméabilisées est une cause et un facteur aggravant du ruissellement.

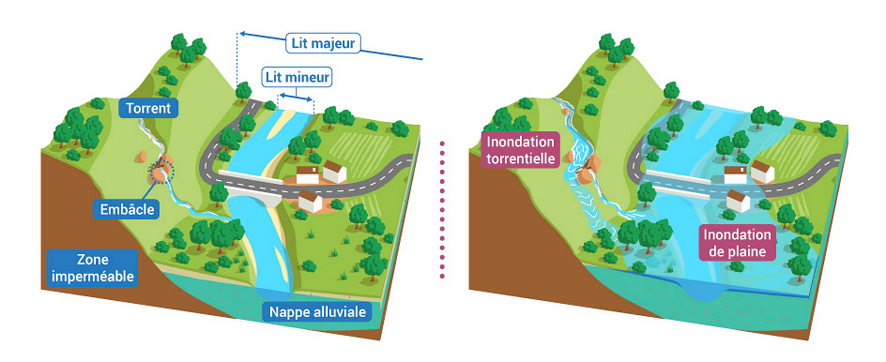

Les inondations par débordement de cours d’eau : elles se produisent lorsqu’un cours d’eau déborde de son lit habituel. Ces inondations sont liées à des pluies répétées, prolongées ou intenses qui provoquent une élévation plus ou moins brutale du débit et par conséquent de la hauteur d’un cours d’eau. Les inondations associées interviennent surtout au printemps, ainsi qu’en automne et en hiver, lorsque l’influence cumulée des pluies sur le débit des rivières est forte. Les zones touchées se situent dans la vallée de la rivière ou du fleuve.

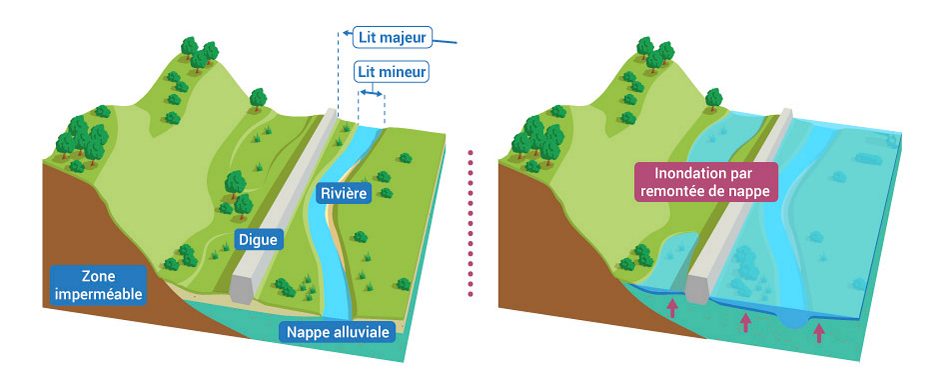

Les inondations par remontée de nappe : elles se produisent lorsque l’inondation est provoquée par la montée du niveau de la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol. Les nappes phréatiques sont alimentées (rechargées) par l'infiltration d'une partie de l'eau de pluie qui atteint le sol. Si des évènements pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une inondation.

Les inondations par submersion marine : Cette inondation est détaillée dans la rubrique suivante.

Informations sur les inondations :

Qu’est-ce qu’une submersion marine ?

La submersion marine correspond à une inondation temporaire ou permanente d’une zone côtière par la mer lors de conditions météorologiques et océaniques défavorables. Elles surviennent généralement au cours d’une pleine mer et sont amplifiées lorsque les coefficients de marée sont élevés mais également lors du passage d’une tempête impliquant une chute de la pression atmosphérique, une forte houle augmentant le niveau d’eau à la côte (surcote) ainsi qu’un vent fort renforçant l’accumulation de l’eau à la côte.

Elles envahissent généralement les terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers mais peuvent aussi atteindre des terrains d’altitude supérieure si des projections d’eaux marines franchissent des ouvrages de protection et/ou la crête des cordons littoraux (plages, dunes).

On distingue trois modes de submersion marine :

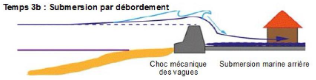

La submersion par débordement, lorsque le niveau marin est supérieur à la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel

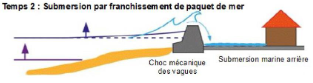

La submersion par franchissements de paquets de mer, lorsqu’après déferlement de la houle, les paquets de mer dépassent la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel. Les franchissements des ouvrages par les paquets de mer peuvent s’accompagner sur les plages de galets de projections en arrière plage avec un fort impact destructif

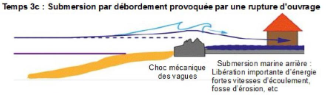

La submersion par rupture du système de protection (défaillance d'un ouvrage de protection ou formation de brèches dans le cordon littoral) suite à l'attaque de la houle, lorsque les terrains situés en arrière sont en dessous du niveau marin. La rupture du système de protection peut avoir plusieurs causes : mauvais entretien des ouvrages de protection, érosion chronique intensive, phénomène de surverse, déséquilibre sédimentaire du cordon littoral, etc.

Information sur la submersion marine :

Qu’est-ce que l’érosion côtière ?

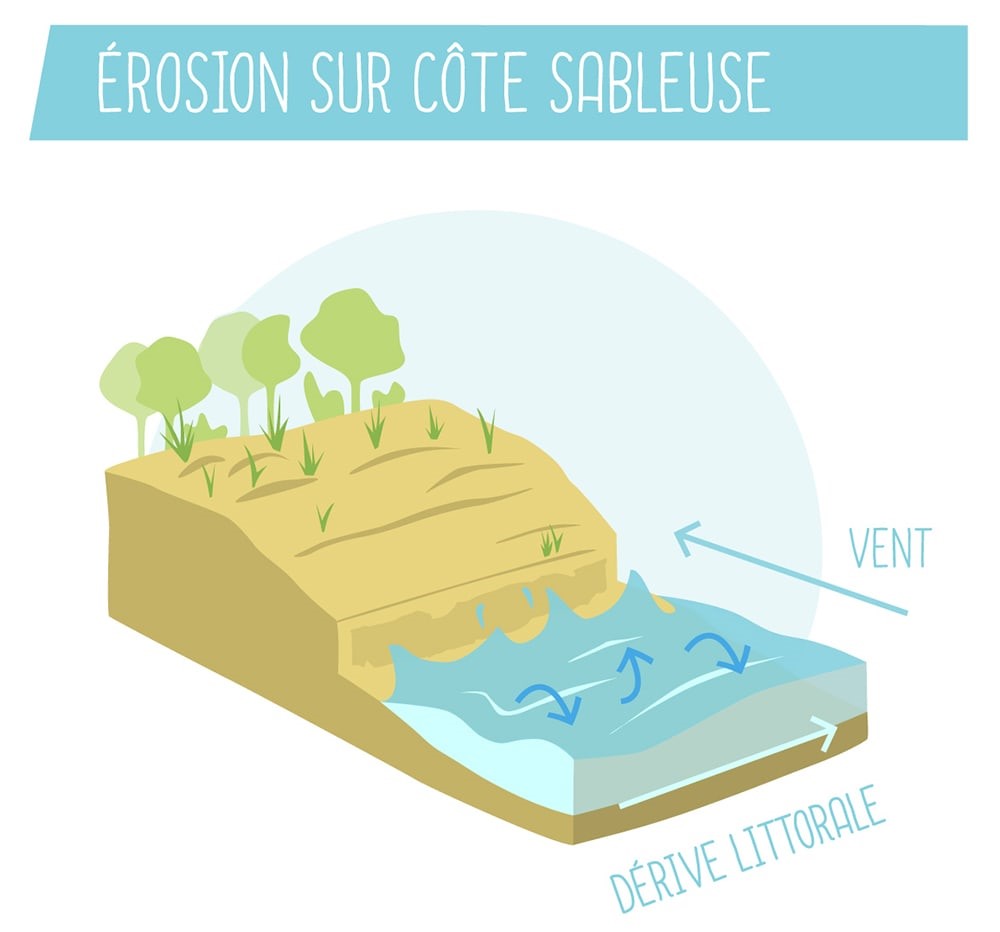

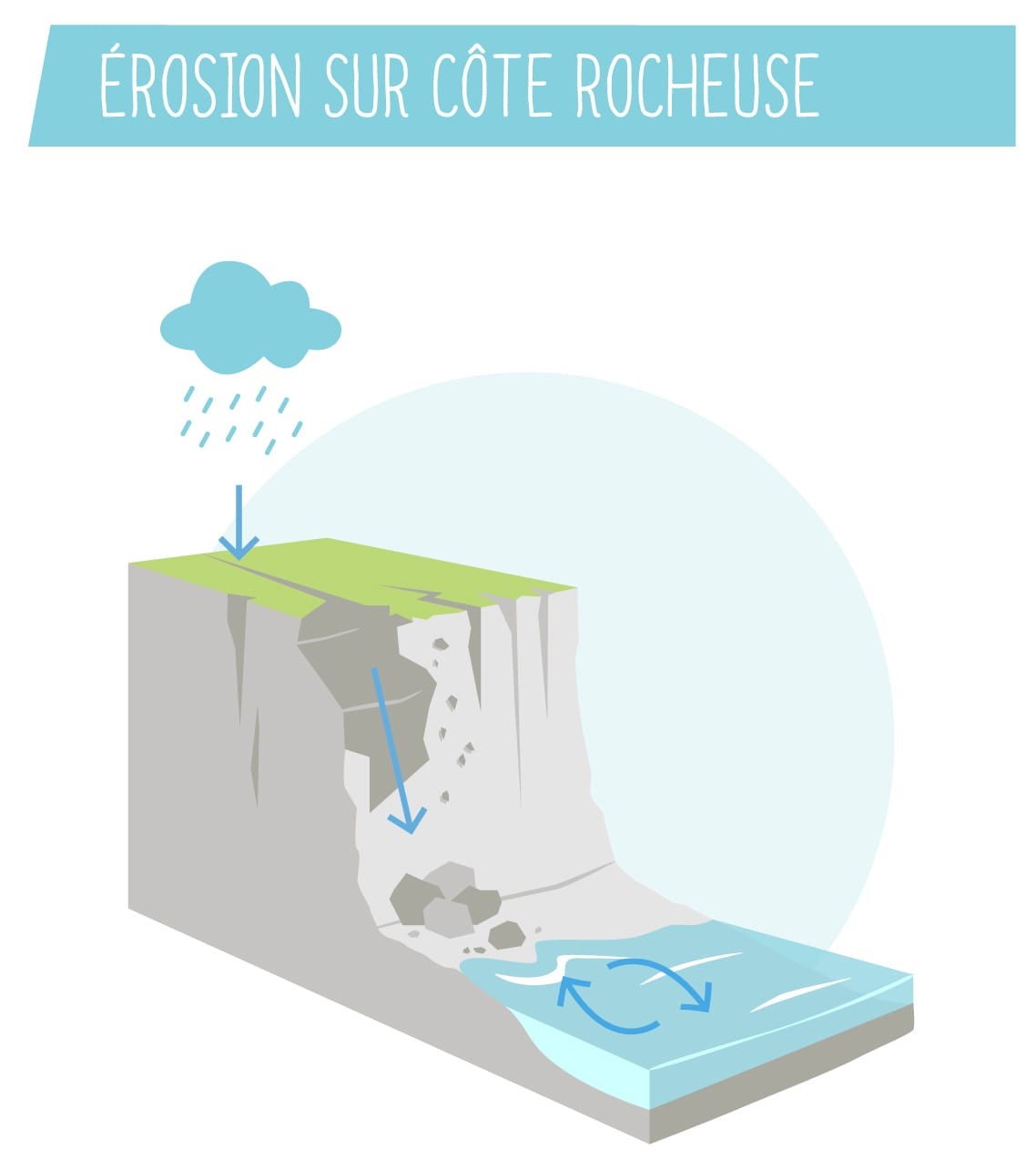

Il s’agit d’un processus naturel provoqué par de multiples facteurs comme le vent, les vagues, les courants ou encore le ruissellement de l'eau de pluie... Ce phénomène dépend également des caractéristiques du lieu (sableux, rocheux…).

L’érosion du littoral se traduit par le recul du trait de côte, soit, un déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre le domaine maritime et continental suite à la perte de matériaux (sables, roches, sédiments).

Sur une côte sableuse :

Une plage est naturellement en mouvement. D’une part, le vent déplace le sable vers l’intérieur des terres et d’autre part, les vagues et les courants transportent le sable vers le large. Sans l’intervention humaine, le mouvement sédimentaire est à peu près équilibré. L’hiver, les vagues transfèrent le sable du pied des dunes vers les petits fonds au large. Celui-ci remonte ensuite lors de périodes calmes sous l’action de la houle et des marées. Certaines zones profitent d’un apport plus ou moins régulier en sédiments qui permettent de reconstituer le stock de sable perdu à cause de l’érosion. D’autres zones rétrécissent, car les apports manquent.

Une plage est naturellement en mouvement. D’une part, le vent déplace le sable vers l’intérieur des terres et d’autre part, les vagues et les courants transportent le sable vers le large. Sans l’intervention humaine, le mouvement sédimentaire est à peu près équilibré. L’hiver, les vagues transfèrent le sable du pied des dunes vers les petits fonds au large. Celui-ci remonte ensuite lors de périodes calmes sous l’action de la houle et des marées. Certaines zones profitent d’un apport plus ou moins régulier en sédiments qui permettent de reconstituer le stock de sable perdu à cause de l’érosion. D’autres zones rétrécissent, car les apports manquent.

Sur une côte rocheuse :

Le processus d’érosion est beaucoup plus lent sur une côte rocheuse que sur une côte sableuse. La vitesse d’érosion dépend surtout de la nature de la roche. Le ruissellement pluvial joue ici un rôle important. Les infiltrations de l’eau de pluie, aidées par les racines des plantes ainsi que le gel facilitent l’apparition de fissures qui fragilisent la roche. Dans le même temps, les vagues qui percutent le bas de la falaise ont également un impact mécanique et creusent la roche pouvant provoquer son effondrement.

Le processus d’érosion est beaucoup plus lent sur une côte rocheuse que sur une côte sableuse. La vitesse d’érosion dépend surtout de la nature de la roche. Le ruissellement pluvial joue ici un rôle important. Les infiltrations de l’eau de pluie, aidées par les racines des plantes ainsi que le gel facilitent l’apparition de fissures qui fragilisent la roche. Dans le même temps, les vagues qui percutent le bas de la falaise ont également un impact mécanique et creusent la roche pouvant provoquer son effondrement.

Pourquoi les apports en sable diminuent ?

Trois principales causes peuvent être identifiées :

- Une partie des sédiments qui alimentent les plages est bloquée par les barrages en rivière

- Du sable marin et fluvial est extrait pour le secteur du bâtiment

- Les aménagements du littoral perturbent le déplacement des sédiments et empêchent l’engraissement naturel des plages

Information sur l’érosion :

Et le changement climatique dans tout ça ?

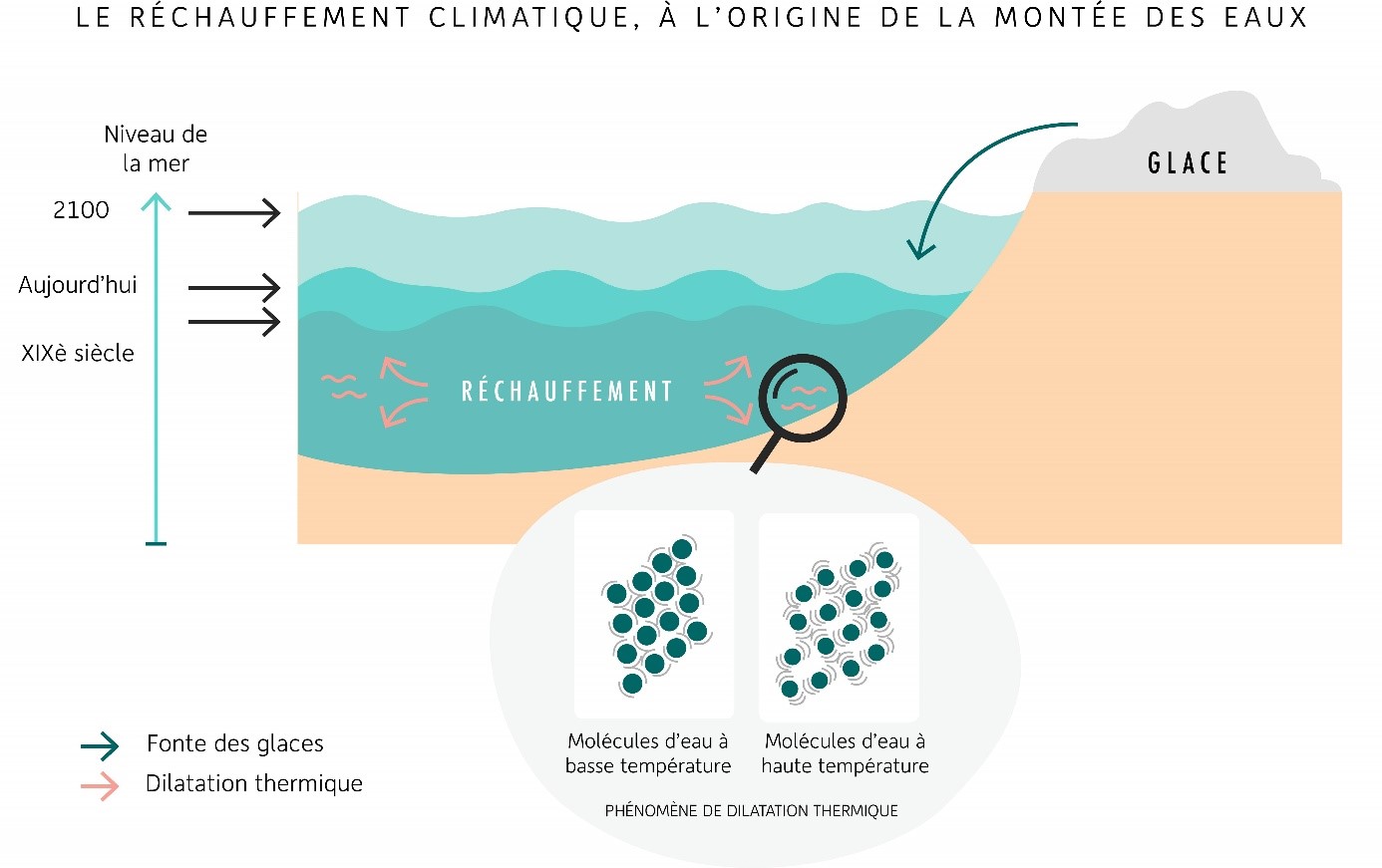

Une des conséquences majeures du changement climatique est la fonte des glaces terrestres et le réchauffement des eaux ou dilatation thermique (une augmentation de la température de l’eau entraine une augmentation de son volume). Ces phénomènes provoquent une montée du niveau des océans. Actuellement, le GIEC prévoit d’ici 2100 une hausse du niveau de la mer comprise entre 60cm et 1m.

Ce phénomène provoquera une élévation de la limite haute des marées sur les rivages. Lors des grandes marées ou de houles fortes, l’impact des vagues sera donc d’autant plus fort sur la côte et renforcera les processus d’érosion et de submersion. On s’attend également à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes (tempêtes). Or, ces évènements sont une des premières causes de l’accélération de l’érosion et des inondations.

02 97 68 14 24

02 97 68 14 24 02 97 68 14 25

02 97 68 14 25